器の中で(ゆっくり)踊り続ける日々

2024年10月5日〜10月27日、併設ギャラリーにて本原令子展「踊る、国境線」が開催されました。

https://monadecontemporary.art-phil.com/?p=752

ー2023年、本原令子はロシアとの国境にあるエストニアの街にある Narva Art Residency に2ヶ月間滞在した。

川の真ん中にある国境線は鳥も魚も自由に行き交い、とてものどかな風景だ。戦争がすぐ隣にあっても、人はごはんを作ってたべる。街に住む人の台所で、そのウチの定番料理を一緒につくって食べながらの会話を記録すると、なにげなく交わされた言葉から歴史の断片や社会問題が見えてきた。

映像や写真、現地で採取した粘土で作った立体作品によるインスタレーション、また関連イベントとして国境に暮らす人とリモートでつなぎ、一緒に料理を作って食べるパフォーマンスを行う。ー本原令子

https://motoharareico.net

〜〜〜

この文章は展示の記録というより、ギャラリーの併設カフェみずうみによる記憶と、そこから想像したことを書き留めたものです。

「踊る、国境線」の展示中、ギャラリーはたくさんの言葉で溢れていた。

10畳程の小さな展示空間に、台所で賑やかに料理する映像と粘土で顔を洗う映像が再生され、静かな陶芸作品の後ろからもエストニア語の話し声の録音を流していた。そして、基本的にその場にいる人と何か話をしているアーティスト本原さんには、独特のグルーヴ感のようなものがあり彼女がいると話が弾んで、沢山の「?」や「!」が飛び交う。「なんでここで線を引くの?」「これはどうしたらいいの?」「こんなことになるなんて…!」

彼女の子どものような好奇心と思いつき(閃き)の行動力と言葉の力は、周りの人をワクワクさせ同時に無邪気に人を巻き込んでいく。

まず私はギャラリーでカフェをしているということで、展示のオープニングのためにロシア・エストニア周辺で好んで飲まれる微発泡微アルコール飲料「クワス」(エストニアでは「カリ」)を作ることになった。メッセージでレシピをもらい、クワスには発酵時間が必要なため前日から作り始める。

メインのライ麦を焼き、レーズンやリンゴやハチミツなど発酵の餌となるものと一緒に煮詰めて長時間置いて発酵させる。初めて作るものでちゃんと発酵するかどうか不安だったため、水分量に対して必要以上の材料をぐつぐつ煮詰めたので、濃厚なクワスになったと思う。

しばらく冷まして中をのぞき込んでみると、材料の隙間からぷくぷくぷくぷくと小さく絶え間なく呼吸をしている。。。宮沢賢治の物語「やまなし」みたいで、湖の底でひそひそと話している小さなものたちの声が聞こえてきそうな気がした。

オープニングの翌週には「踊る、国境線」展の関連企画「越境する、レシピ」というイベントが企画されており、その準備でカッテージチーズも作った。

牛乳とヨーグルトを煮込んで、濾したものがチーズとなる。濾されたものはホエーというヨーグルトの表面に少しだけ浮いている水分で、これが実はチーズより大量に出る。その少し薄黄色く透明な液体を飲んでみると、体に染み込むような爽やかで優しい甘みが美味しかったので、冷やして展示期間のドリンクとして出すことにした。

これから出てくる「粘土」と同じく時間と循環の中で濾された最大限小さな粒子たちの均一な層、本来の目的でない余白、そこに旨みがあるというのは、この世界のひとつの美しいあり方だなと思う。

〜〜〜

もともと海外に留学して陶器の作品を作られてきた本原さんは、その延長で国内外さまざまな土地へ出向き、そこでよく食べられる料理を一緒に作って食べながら話をする kitchen stories を展開されている。

器も料理も食に関連するもので、火や水や土などの自然現象と物質の科学反応それに時間を掛けて、器の形が定まったり食材が料理になったりする。本原さんが制作にあたってよく残している文字と矢印と絵がラフに書き込まれたメモは料理のレシピのようにも見える。

器の素材となる粘土は水辺で採掘され、岩や土砂が長い時間をかけて水の流れにより最大限細かい粒子になるまで濾されたものだそうで、彼女は自前で小さな洪水を起こし土砂を濾して粘土を作ってみるという実験をしたと言う。

その話を聞いて、土砂が粘土になったり野菜が土で育つのは長い時間のかかる自然の力だけど、そこに人間が入ってその変化を早めたり、それらが器や料理になるときの急激な変化について、錬金術や魔法のようなイメージをもった。

本原さんの作品で陶器の対の小さなブーツがあり、水の中に入れると片方だけ溶けてしまうというものがある。またエストニアといえば魔女の街というイメージがあり調べてみると、雪解けで洪水が起こる季節に噴水になる「魔女の井戸」というものがあるそうで。

ぶくぶくと水が溢れたりもくもくと湯気や煙が立つとあら不思議、そこにあったものはさっきとは別のものになっている。科学的なものと魔法的なものは相反するようなイメージだけど、実は同一ライン上にあってだんだんと重なってきているような気がする。夢や欲望が現実を組み立てる。もう少ししたら空も飛べるはず。(最後に繋がります)

〜〜〜

10月12日(土)本原令子展「踊る、国境線」展示関連イベント「越境する、レシピ」

https://peatix.com/event/4139470/

ーエストニアNarva(Ljubov)ー静岡(本原)ー京都(カフェみずうみ)の3箇所をリモートでつなぎます。Ljubovに「ボルシチ」とチーズを使ったパンケーキ「シルニキ」の作り方を教わりながら、おしゃべり。できあがったものをみんなで食べます。ー

「カフェみずうみでは、オンラインでLjubovさんに教わりながら初めて作る料理約7人分を、画面もろくに見れず英語で説明を聞きながらぶっつけ本番で作るという嵐のクッキングライブでした。お客さんに愛想を振りまく余裕もなく、寡黙な板前になった2時間。本原さんとLjubovは英語で楽しそうに会話していたけど、私はニンニクを入れるタイミングがわからず何回も聞いて、最後まで not yet と言われて…(煮詰まってきたところでギャラリーのオーナーが邪魔してくるというロスタイムも込みで)料理を出せたのはちょうどイベントが終わってからの時間…ご参加いただいた皆さま、お付き合いいただき、本当にありがとうございました。」

ギャラリーのオーナーのコメントは、「作品の中にいるようで、陶器という作品になる前、あるいは後のなかに入っているようでした。陶器を土から捉えるのと同じように、歴史や生活のなかから捉え直そうとするイベントだったように思います。」

空間という器の中に、料理して食べる時間が流れる。

〜〜〜

展示期間中、本原さんが器について教えてくれた。

器は、まず中が空洞であること。そうでないと何も入らないし、まず焼いてる途中で割れてしまう。

うつわ(器)はうつろ(虚)。そして必ず「穴」が空いていること。

「器」という字は大きいに口4つ穴が4つもある。調べてみると、器の「口」は神様への祝詞(のりと=言葉)を入れる大事な容れもので、「大」は生け贄の犬だそうで省略された「、」は犬の耳だそうで、、、点々は確かに何かを話したあとその反応に耳を澄ませる沈黙のような表現になる。「器」という文字は呪術的に構成されていて、そこに神秘的な言葉の出入りさえ想定されているようで奥深い。

器は食べものの容れものとして使われることが多いが、その器から喉を通して食べものが入る胃も壺の形のようで、器と言えるかもしれない。

うつわはうつろ。毎日「お腹が空いた」と言うのは人間という器の基本かもしれない。

何でも人の言葉をそのまま受けとめるからか、反応が鈍くあまり動じないように見えるからか、最近「器が大きい」と褒められることがあった。そう言われてみると湖というのは大きな器みたいだ。そこに水を湛えて静かに声の響きをきいている。

ここからは、水面下のお話。

(この段落はほぼ「みずうみ」についての確認なので、読み飛ばし可)

知がよく水に喩えられるように流動的で形のない言葉は水であり、混沌の言葉の海から土地(の言語)のフィルターを潜って文脈の川を流れ、湖に流れ込む。また大地をひとつの体と見ると、言葉の流れている川は喉で湖が胃か、そうすると「ことばを食べるカフェみずうみ」に繋がってくる。湖の底は言葉の墓場で、声に鳴らず沈んだ文は時間をかけて土と一体化して言葉の形をした化石になる。カフェみずうみでは、対話することでその化石を記憶の地層から掘り起こしお菓子として出している。人が何かを食べたとき食べものは体の中で分解される。土が有機物を無機物になるまで分解するように、言葉を食べるとその言葉は分解され無意味となって体の一部になる。でもそのときにその言葉の形の空洞が身体の中にできて、息を通すと声に鳴る(再生される)。その発音とともに失われていた自分の言葉を取り戻せる…そういう循環を作りたかったのかもしれない。

いつも「言葉を食べる」ってどういうことなの?と自分でもよくわからなかったけど、この展示を通して土や器や食べることや水の流れや循環について話したり考えることによって、これまでよりも言語化することができた。本原さんがギャラリーの窓辺に国境線の川の地図を展示してくれたから。

彼女が持ち込んだ国境線の川が東欧から京都祇園の地下の空間に流れ込んで、その水たまりの中でその国境線の辺りのものを食べながら色々な話をした。時には英語で会話が交わされることもあり、海外のアーティストの展示をすることもあり、多国籍な空間になってきているけど、ここではもはや無国籍でもいいかとみんなが思えるくらいになれたらいいなと思う。

「越境する、レシピ」に集まったのもそれぞれバックグラウンドの違う人たちだけれど、テーブルを囲んで同じものを食べてしばらく話していると、だんだんと家のリビングみたいに落ち着いてきて、仮の家族のような感覚になる。血縁の家族に縁の薄い自分は仮の家族というものに興味がある。ここはギャラリーだけど靴を脱いで入りキッチンがあり飲食する時はその場にいる人たちでテーブルを囲むことも多いので「家」っぽいとよく言われる。ここはギャラリーでありカフェでありまたは、オルタナティブ・リビングと言えるかもしれない。名前はるつぼかな。

粘土を捏ねて成形して焼いて冷めたら形が落ち着くように、料理して食べたら胃が体がその空間ごとまるく落ち着く。広い意味での器とはそういうことかと思った。

食べものを入れてしばらくしたらまた次の食べものを待つ。毎日の時間の流れと食べることは永遠に続くけど、時の流れが川だとしたら食べて話して落ち着く時間は湖で。この地下の奥の空間では時間の流れが一定留まり、色んな言葉が流れ込んできて咀嚼されそれぞれに吸収する。

〜〜〜

本原さんは出かけた土地の料理を一緒に作るが、海外では日本の料理を教えて作ることもあり、料理が国境を超えてローカライズされていくのが面白いと言う。フォークの刺さったおにぎりとかお寿司とかが出てきたり。

日本では世界中の食を仕入れて他のどの国よりうまくアレンジする。海に囲まれ全方位からあらゆる食材が洗い上げられ、包丁のリズムで、鍋の熱気で、お皿のステージで、色とりどりの食材があらゆる組み合わせで「きょうえん(共演・競演・協演・饗宴・狂宴・嬌艶などなど)」し、津々浦々で食の国境線は踊り続けている。食べる方はときどき舌鼓を打って盛り上げる。

子どもの時、お好み焼きの熱気の上でゆらゆらと踊ってるように見えるかつお節が生きてるのかと思って怖かったことを思い出した。

どんな食材でも扱う、無国籍お好み焼き屋さんがあったら行ってみたい。どんなお好み焼きにもカルピスソーダは合う気がする。その半透明感と立ち上る泡で具材のキャラクターを引き立てつつ、熱気と冷気、甘辛味と酸味、生地のとろみとスパーク感の、好対照三つどもえという賑やかかつ団結力のある祭りのお神輿のような組み合わせだと思う。美味しいものについて語り出すと熱くなってしまうので、引いて引いてどんどん引いみると、地球をめぐる太陽や月には国境線は関係なくて、太陽の炎のエネルギーにくるくると回される地球の無国籍お好み焼きなんて壮大なイメージを浮かべてみたり、月もくるくると満遍なく焼いては冷やし固められた美しい陶器のようだ。満ち欠けする器。そうすると宇宙空間はコーラっぽいのだけど、お好み焼きにはやはりカルピスソーダが合うと思う。

〜〜〜

展示の最終日に「ロシアとエストニアの国境の川にかかる橋を渡りにもう一度エストニアに行く、そうでないとこの話は書けない」と本原さんは言った。

国境線の川には沢山の曖昧な言葉が流れている。ロシア人とエストニア人を(便宜的に)分けるものは言語だったという話をしてくれた。エストニア語が話せたらエストニア人。このように彼女はまた沢山の?や!を餌にイキのいい文体を捕まえてくることだろうと思う。

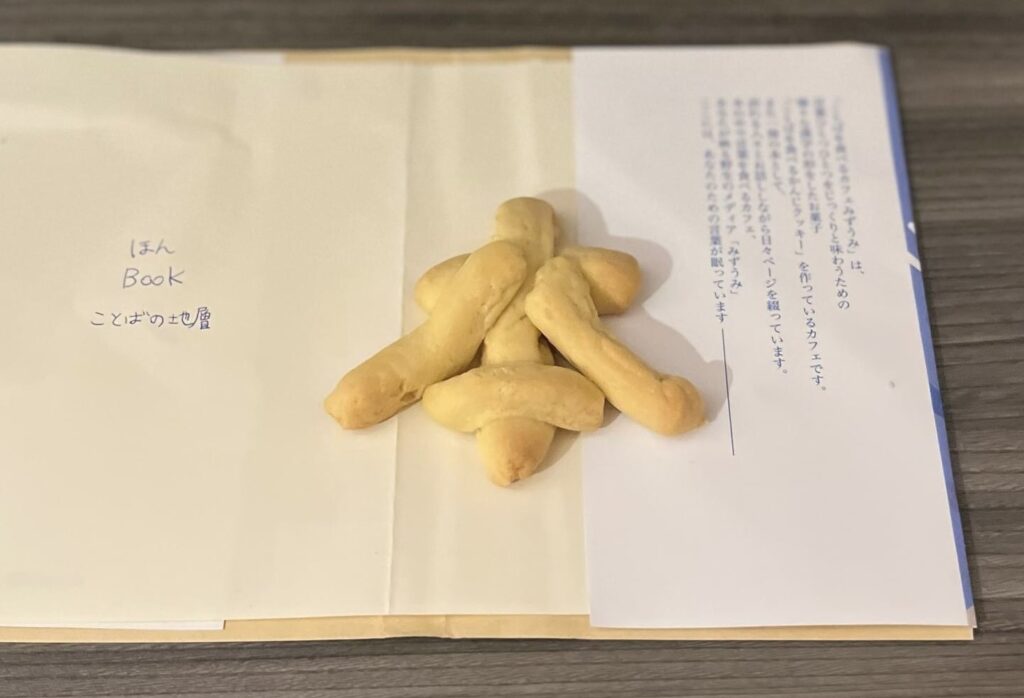

帰り際にカフェみずうみから、ことばを食べるかんじクッキー「本」をプレゼントした。あまり人の名前から作らないようにしてるけど、この時はちょうどこの文字がひとつだけ余っていた。いつも後から意味が繋がって不思議なのだけど、本の原(Book Field)だからたくさんの言葉が出てくるのかと気がついた。本原さんは実際、本も何冊か出されている。

今回の「踊る、国境線」で、私もキッチンで彼女のグルーヴに乗せられ踊らされていたと思う。

3年前に京都に引っ越してからコンテンポラリーなダンサーと触れ合う機会が増え、ダンスと日常の「境界線」自体がうねうねと踊っているのを目の当たりにしていて、日々カフェのキッチンでウロウロする自分も踊りと捉えられるかもしれないと考えるようになった。日々を通して能のようにゆっくりと踊っている。ここは湖の底だからとてもゆっくり、遠目で見るとこの場所ではだいたい同じような動き(リズム)をゆらゆらと繰り返していると思う。

またそのうち彼女(または新たなアーティスト)が来て、そのグルーヴに巻き込まれて思わぬテンポで踊らされるのを密かに待つ。今回のようにカフェ・キッチンも含めたこの空間全体を使い切ってもらえると嬉しい。あまり積極的に動けない自分は踊らされるくらいが丁度いい。沢山の言葉が眠っている湖の底でリズムよく踊ると、記憶の地層が揺れて、埋もれて忘れられていた言葉たちが響き出すから。

「踊る国境線、川が境界線になっている?そうそう世界を切り取って意味を分けていく言葉は境界線そのものだった」と思い出したら、なぜかチンアナゴみたいな柔らかい線状の生きものたちが足元から出てきて?や!や文字のような形を取って踊る風景が浮かんだ。

生活のステップを踏んでいる地面からはまだ離れられず、現実と妄想の波に揺られながらのろのろ踊り続けているとやがて、空が落ちてくる。

2024年11月23日(土)〜「空が落ちてくる | The Falling Sky」津村侑希/福本浩子/Ralo Mayer/Ryts Monet 展

https://monadecontemporary.art-phil.com/?p=842

〜〜〜

この文を書き終えて本原さんに送ったら、本当にもう一度エストニアに行って、ちょうど国境線の川に架かる橋を渡って来たところだと返信があった。

言葉は水の流れと共に。